オフグリッド

こんにちは、Tsugute.sagaeの石井です。今日は「オフグリッド」について書いていきたいと思います。

電力会社の送電網(グリッド)に接続せず、太陽光や風力などの自然エネルギーを利用して電力や水などのライフラインを自給自足する仕組みや状態を指す言葉です。つまり電気で「自給自足」の状態を作るという事です。私は住宅の事を考える際可能な限り「自給自足を目指す」べきと考えています。理由は、可能な限り家が自給自足を行う事で、住宅が自立し、家以外の何かを消費しない事が子供やその子供に地球を残す唯一の手段だと考えているからです。住宅は長い間「消費するだけ」の空間となってしまっていましたが、それをかえていくことが建築家として私がやるべきことかと考えています。

完全なオフグリッドは無理

事前に説明しておくと、家庭用で電気を作る手段が太陽光しかない中で100%オフグリッドは、雪が降って発電しなくなる期間のある寒河江では、現実的なコストで実施するのは難しいと思います。ただ、いずれ家族や集落単位での風力発電や水力発電が技術やコスト面で現実的になれば話は別です。私としてはそのあたりの未来も加味して、発電し易そうな土地選び(風が通る高台で、近くを大水量の堰が流れる)を行ったため、早く実現して欲しいです。

期間限定のオフグリッドはコスパ悪くない

また雪が無い期間や長雨以外なら、オフグリッドを目指すのにそれほどコストはかからないかもしれません。全てオフグリッドの100点満点を目指すのは相当なコストがかかりますが、80点で良いなら費用を圧縮でき、永く住み続ける家として途中で採算は逆転します。つまりコストとのバランスを考えながらの80点オフグリッドは目指すべきだと考えています。

自宅の設計では

私の家では、この80点オフグリッドを太陽光発電6kWとV2H、エコキュート等で実現しています。現在、家庭で電気を生産する手段は太陽光発電しかありません。そこでコスパの高いと判断したQセルズのQトロンをパネルで7kW、パワコンで6kW入れました。もっと入れたかったのですが、日陰の関係もありその容量としました。

そこで作られたエネルギーをどう溜めるかですが、溜め方は2種類となります。

電気エネルギーとしてそのまま溜める

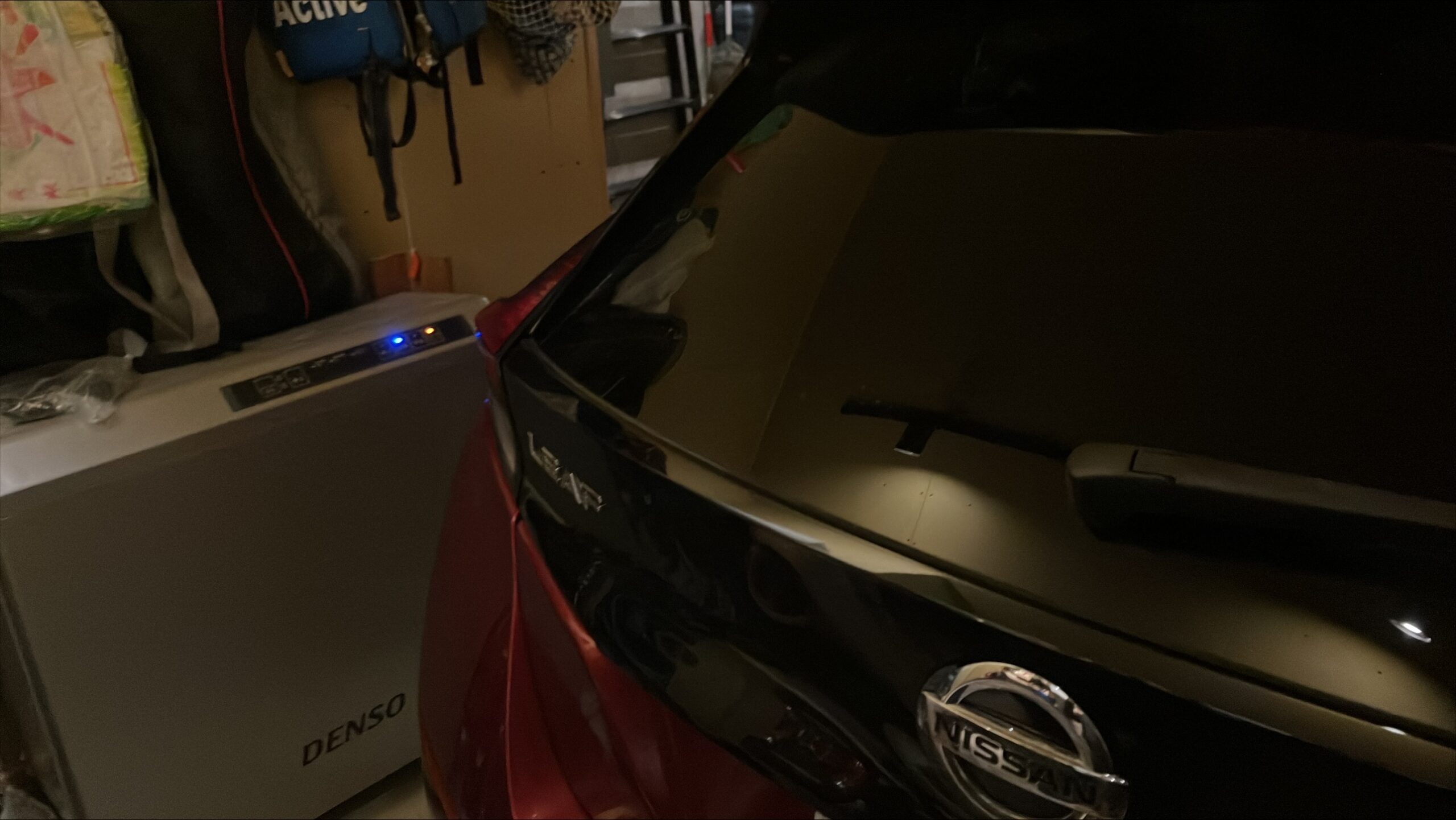

一番シンプルな方法で、電気を電気のまま溜め使用する、「電池」を使用する事です。私の家ではV2Hという車を蓄電池代わりに出来る装置を購入して、セカンドカー(妻が子供の送り迎えで使用していた軽)を中古のリーフ(5年落ち)に乗り換えて電池替わりに使用しています。大体、太陽の出ていない夜一日、真夏のエアコンをつけっぱなしの状態でリーフ40kWの約20%の電池を使用します。日中も同じぐらいなので、雪などで太陽光が全く発電しない場合、約3日目ぐらいには車の充電が無くなってしまいます。こう考えると消防法で17kWまでしか認められていない蓄電池は2日もたないぐらいなので、少し心もとない容量かもしれません。

熱エネルギーとして溜める

電気を熱に変えて溜める方法です。代表的なものはエコキュートです。特に私の家はガスがプロパンでガス代も高いので、ガス代の8割を占めている給湯を電気に変えました。また太陽光の電気をエコキュートに入れるため「おひさまエコキュート」という専用機種を採用しました。次に熱に変える設備がエアコンです。エアコンで作った熱を逃げないように断熱でくるんだ空間で保温しとけば、その分エネルギーをため込んだことになります。エネルギー分野から見ても断熱はとても重要です。

結果

この2点を意識しながら80点のオフグリッドの結果、投資は500万前後に対し、それまで生活していた賃貸の光熱費に比べ、毎月45,000円程のマイナス(電気・ガス・石油・ガソリン)と利益(売電)が出ています。これを投資対効果で考えると採算が合うのが9年ぐらい。それ以降はプラスとなります。ただプラスにならなくても、「地球を消費しない生活」が一番大切だと考えているので、採算取れなくても実施してたと思います。

最後に

あまりしっかり触れていませんが、オフグリッドの難しい点はそのバランスだと思います。「オフグリッド」実現は難しいだけに、目を引かれて偏った設計になってしまうと、生活し難かったり、コスト面で採算が取れなかったり、それとは別のモノを失う事やしたかったことが出来なくなってしまう危険性もはらんでします。ただ一方で、オフグリッドは一つの理想の答えでもあって、いつまでも目指さなければいけない設計の一つの答えだとも考えています。どこまで近づけるか分かりませんが、10年前に比べれば様々な設備が出てきてその実現も簡単になっているようとも考えています。Tsugute.sagaeとしても一つの目指す方向として、設計の軸にしていくように考えています。今日も最後まで読んで頂きありがとうございました。